川渝地区,位于中国西南腹地,是长江和嘉陵江的重要流域。每年,当气温逐渐攀升,北方的炎热渐渐向南退去时,南方的气候变化似乎总是显得有些不同。人们习惯性地关注北方的天气转折,却较少注意到这些南方地区的气候节律更为复杂,而川渝地区的“出伏”似乎成为一个谜题。有人好奇:为何没有官方通知或广泛传播关于川渝出伏的消息?是否存在某些特殊原因导致这一现象?

在传统的气候习俗中,“伏”指的是一年中最炎热的时间段,分为“初伏”、“中伏”、“末伏”几个阶段。这一划分早已根植于民间,对民众生活节奏产生深远影响。北方地区,伏天到来的时间往往较为明确,官方或气象部门会提前发出通知,提醒公众做好防暑、防晒工作。川渝地区的气候复杂多变,山高谷深,河流纵横,影响局部天气的因素极其多样化。大致来说,四川盆地的气候表现出“冬季偏暖,夏季炎热”的特点,但“出伏”时间变得不那么稳定,少有成文的统一标准。

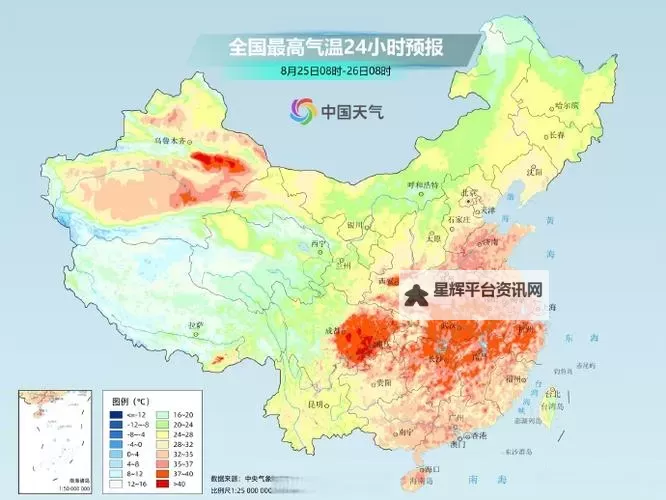

川渝地区的降水较为集中,夏季多雷阵雨,局部地区甚至出现持久性高温天。这些气候特征使得“出伏”时间难以用单一的日期界定。若仅凭晴雨状况或气温变化判断,难以确定出伏的起点和终点。地方气候差异明显,成都平原、重庆主城区、川西高原各有不同的节奏,对于“伏”的判断也不一。有时候天气晴热,但气温还未达到应有的“出伏”标准,有时候降雨丰富,温度虽低,却不能算作“伏天”的结束。如此复杂性削弱了对“出伏”时间的官方通知必要性。

另一方面,川渝地区的地理环境和生活习惯也影响这一现象。在某些传统观念中,出伏是一个持续时间较长的过程,民间习俗更强调根据实际气候变化调整生活节奏。民众习惯依据当天的感觉和天气状况调整衣着与饮食,而非依赖于某个具体的“通知”或“公告”。这种灵活的生活方式,使得“官方通知”变得多余,也反映出广大民众已经形成了自己的判断和应对机制。由此,官方少有明确的“出伏”通知,更多是将气候评估作为参考,而非硬性指标。

此外,考虑到信息的传递渠道和公众的接受习惯,官媒和气象部门在宣传“出伏”消息上的考虑也有所不同。北方地区的气候变化较为规律,出伏时间相对可控,官方通知容易产生良好的社会反响。而川渝地区天气变化多端,不确定因素较多,单纯依赖公告可能引起误导或不足够精准。在这种情况下,各地多采用“天气预警”或“气候提醒”方式,强调天气变化的多样性和不确定性,使得“出伏”的概念没有像北方那般成为官方明确的时间节点。

有人或许会提出,是否因此就意味着川渝没有“出伏”这种正式的界定?实际上,可以说它们的“出伏”依然存在,只是表现形式不同。一些气象专家指出,更准确的说法应是“逐渐进入”或“逐步远离”炎热时期,而不是用单一时间点界定。民俗和习惯中的“出伏”更偏向于经验和感受,而非精确的气象数值。这种文化习惯的差异,使得官方通知在某些地区显得不那么必要,反倒是民间对气候的直观感受更贴近生活实际。

川渝地区的气候复杂性和多样化,是造成“没人通知川渝出伏”这个现象的主要原因。气候的不确定性,生活习惯的弹性,以及信息传播方式的不同,共同作用下,形成了与北方明显不同的节气表现。理解这一点,有助于我们更好地体会南方地区多样化的气候文化,也提醒人们在面对天气变化时,要更加注重本地的实际感受和应对措施。天气的变化无常,因地而异,没有统一的通知标准,更是体现了自然的丰富多彩和人类的智慧。