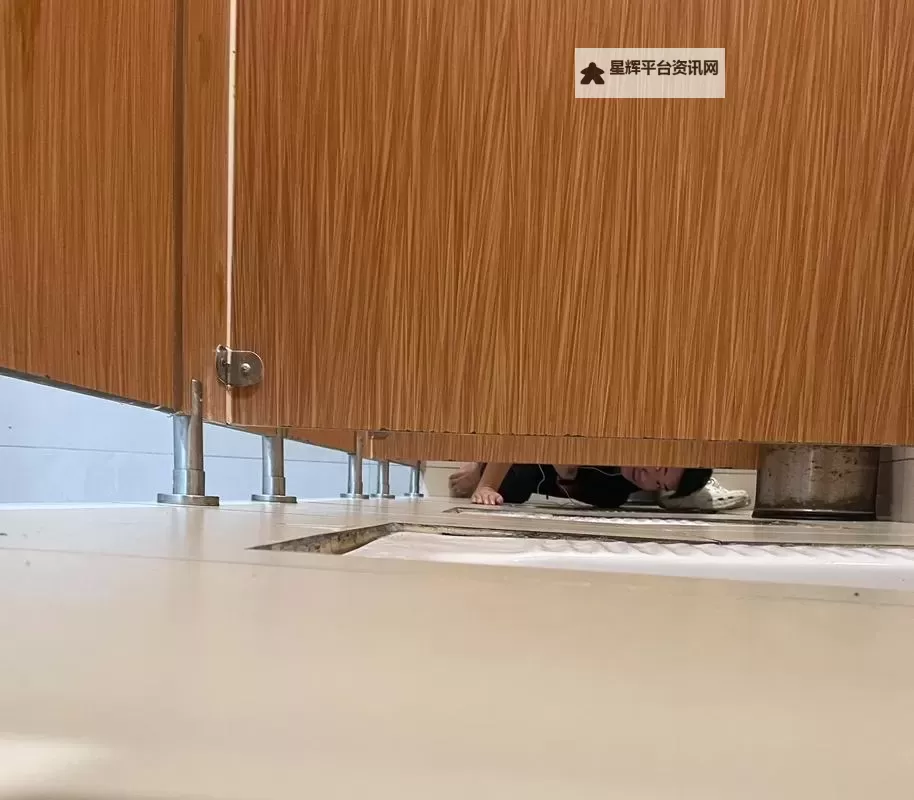

偷窥行为一直以来都在公众心中引发强烈关注,尤其是在一些特殊场所,偷窥者的行为更是令人震惊。近期出现的一段关于厕所偷窥间谍的视频引发了广泛讨论,其背后隐藏的秘密和事件真相逐渐浮出水面,揭示了隐藏在日常生活中的危险与阴谋。这段视频不仅展示了一名隐藏在厕所的偷窥者的行径,还引出了更深层次的社会隐患。视频中,偷窥者身穿普通衣服,利用一些巧妙的隐藏手段,试图在公共场所获取他人的隐私。这一行为极度侵犯他人权利,也让观众对公共环境的安全感产生疑问。偷拍者的意图可能是为了满足某些扭曲的心理需求,也可能隐藏着更复杂的动机,比如勒索或恶意散布。

此次事件经过媒体曝光后,相关部门迅速介入调查,警方确认了偷窥者的身份。通过调取监控录像和调查现场证据,警方得以锁定嫌疑人。令人震惊的是,嫌疑人其实是一名曾经从事安保工作的员工,他利用工作中的便利条件,秘密安装微型摄像头,专门偷窥厕所内的场景。这一行为不仅涉嫌侵犯他人隐私,还违反了多项法律法规。警方的追查揭示,偷窥者还试图将偷拍内容出售给不法分子,从中谋取非法利益。这种利用技术手段侵害他人权益的行为,反映出社会对个人隐私保护的巨大挑战,也促使相关法律法规的进一步完善。

追溯事件背后的隐患,不难发现,公共场所的安全措施尚未完全到位。许多公共厕所缺乏合理的监控体系,偷窥者得以利用漏洞实施犯罪。部分管理不善的场所未能及时检测到摄像设备的非法安装,加大了事件的发生风险。公众的隐私意识逐渐提高,但仍有不少人未能意识到在公共空间保护自己隐私的重要性。一些专家提出,公共场所应加强巡查和监控,加强对技术设备的监管,同时提升公众的安全意识,学会识别潜在的威胁。只有多方面共同努力,才能有效遏制此类事件的发生,保护每一个人的隐私权和生活安全。

事件的曝光也引发社会对伦理道德的反思。偷窥行为无视他人的隐私和尊严,反映出部分人内心深藏的扭曲心理状态。心理健康问题、价值观扭曲以及社会环境的压力,可能是促使某些人走上偷窥犯罪道路的重要因素。通过教育引导、心理疏导等措施,增强公众的法律意识和道德观念,减少此类行为的发生概率。此外,公众也被提醒在日常生活中保持警惕,注意自身安全,避免成为偷窥行为的受害者。整合法律、技术与教育手段,共同营造一个更加安全、尊重隐私的社会氛围,成为当前亟待解决的问题。

这起事件也提醒相关部门应加大监控技术的投入与创新。利用智能识别、视频分析等先进技术手段,加大对公共场所的监管力度,更早地发现非法安装摄像设备的行为。公众的隐私保护需靠多层次、多角度的防护体系,形成合力,共同阻止偷窥行为的发生。对于偷窥者,无论其动机如何,法律都应坚决惩治,维护受害者的权益。每一段隐私的被侵犯,都是对个人尊严的践踏,也是社会道德的一次考验。通过多方努力,打造一个更加安全、尊重和谐的公共环境,成为社会共同追求的目标。

在这次事件的引领下,社会对隐私保护的重视不断提升。公众意识的增强使得类似的偷拍事件得到遏制的可能性变大,也促使相关法律法规得以完善。每个人都应意识到自己的权利和义务,无论是在公共场所还是私密空间中,都应当得到尊重与保护。只有构建起让人信赖的社会环境,才有可能杜绝这种令人不安的偷窥行为。保护个人隐私,维护社会正义,为每一位市民营造一个更安全、更尊重个人权益的生活空间,是当下不断努力的方向。期待未来,能够真正实现每一个人的隐私无忧,让偷窥事件成为历史的记忆。